疫情下,企业人才发展的变革与创新——当学习技术遇上设计思维

2020-08-03 10:05:10 作者:陈阳 浏览次数:507

近期,陆续接到上海几家房地产企业的项目需求,需要对其旗下物业管家角色进行重新定义,建立物业管家的认证资格标准,开发与之匹配的课程体系、课程、在岗带教手册,及认证考题。这是一个将OD组织发展、TD人才发展、LD学习发展与创新技术融为一体,既要满足企业创新需求,又可以落地实施的综合项目。下面就做过的几个项目合并一起与大家分享。

01

项目背景

伴随着中国人均居住面积的不断增长(2018年中国人均住房面积达36.65平米,位居世界第五),中国房地产行业已从黄金时代进入到白银时代,各大房地产企业都在不断探寻自己的第二曲线,寻找新的价值与赢利点。

另一方面,在中国各行业逐步将重点转向第三产业服务业的大背景下,很多房地产企业也将目标锁定在服务行业。管家作为物业服务的最大面客端,是物业服务链接客户的重要触点。物业服务涉及范围非常广泛,包含但并不限于人们的衣食住行需求,是房地产企业转向新业务的重要切口。

在这样的大背景下,该公司2020年重点项目之一就是重新定义物业管家,打造一支服务一流、具有企业特色的物业团队。

经过前期调研,我们发现该公司的物业服务意识与服务水平尚处于物业基础工作运营阶段,与行业内万科、龙湖、绿城物业在服务内容与标准存在较大差距。结合该企业流失率、管理团队整体现状,综合分析后,项目团队针对该企业组织架构、薪酬绩效体系、培训体系三方面进行变革设计。

组织架构变更方面。为更快响应客户需求,提升服务效率与质量,公司决定将业务与职能管理权责进行划拨。项目工作,由原来的管家、保安、保洁、维修四条垂直职能线分工合作,转变为以管家为核心的项目管理方式。企业职能管理,采取职能、项目双线汇报模式。管家负责接收业主需求、工作任务的分派与结果验收,企业内部各条线互为支持和补充。

薪酬绩效体系方面。对外,经过行业对标,将原来处于物业行业中位数的薪酬标准预提升到行业约四分之三分位,保证优化后的薪酬内、外部的公平性和对员工的可激励性。对内,在管家角色重构、新工作流程、权责确定后,调整原有薪酬绩效管理细则,保证员工贡献与回报对等。

培训体系方面,针对企业需要具有公司特色、融合创新思维的需求,我们将设计思维与学习技术进行融合。用设计思维重新定义管家角色,用学习技术建立管家任职资格体系、培训体系,开发学习资源。

02

当学习技术遇见设计思维

1、什么是设计思维

设计思维源于美国硅谷,最早是由全球最大的商业创新咨询公司IDEO提出,设计思维是解决问题、发现机会的方法,核心是以人为中心。

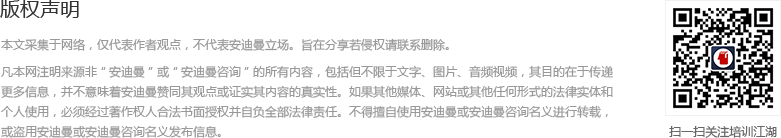

图1:设计思维五个阶段

设计思维通常分为共情、定义问题、畅想、设计原型与测试验证五个阶段。讲求面对问题并不急于寻找方案,先通过观察、洞察等方式发现问题的根本,再采用头脑风暴等方式进行思维发散,寻找解决问题的创新方法,最后聚焦于现实,选择最合适的方法并进行验证、迭代。

设计思维在诸多领域影响着大家。如在房地产开发领域,各时代房型的设计就是源于设计思维对人们住房需求的洞察。大家回忆一下我们的父母、爷爷奶奶居住的房屋户型,与近几年的新楼盘相比,老旧小区房子客厅较小,那时的房子主要供休息使用。随着中国人民物质和精神文明的发展,安全需求基本已被满足,越来越多的社交需求涌现,随之发生改变的是现在的房子客厅越来越大,甚至要把厨房也嵌套在客厅,做成开放式厨房,做饭的同时也要满足社交的需求。很多商业模式的背后,都有设计思维的渗透。

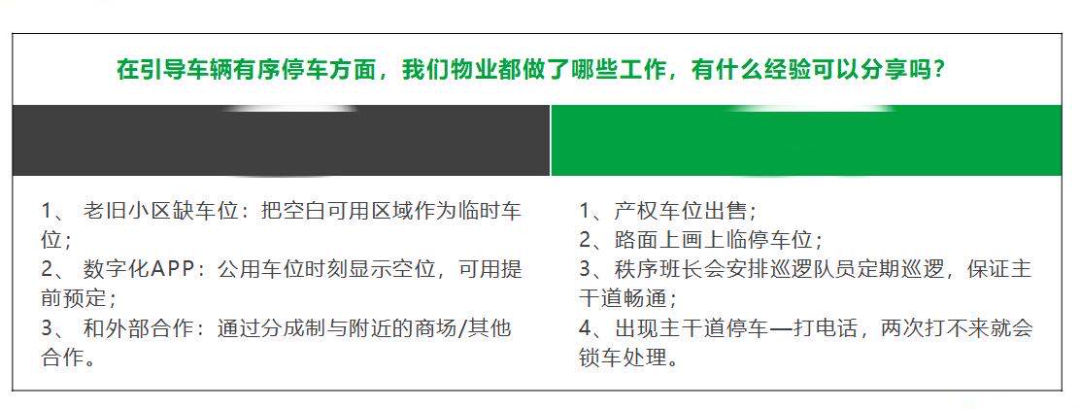

本次项目引入设计思维的目的在于,打破管家对现有工作的认知和对工作目的的理解,使得服务团队能够站在客户视角看待、处理问题。调研中我们也发现,很多物业管理人员的精力还是聚焦在具体的事情上,忽略了物业工作本身意义的思考。团队没有自我更新、迭代的意识和能力。后期的项目也向我们展示了,设计思维的确打开了大家的视野,扩大思考边界,涌现出很多成本低、收益高、可迅速提升客户满意的方案,调动了全员积极性。

2、学习技术与设计思维的融合

培训是解决企业绩效问题的方法之一(吉尔伯特行为工程模型,培训能解决的是能力的问题),因此在用培训手段处理问题时,我们首先要界定培训要对应解决的工作任务是什么,这个任务要求员工做什么、做到怎样的标准。现实工作中人员工作情况、能力水平如何。要求与现实的能力差距就是需要我们用培训解决的部分。

而在这个项目中,工作做什么、需要达到的标准,是需要重新定义的。因此我们首先从客户需求及公司战略需求,两方面重新定义工作内容;再进行后续的课程体系、任职资格与学习资源建设。

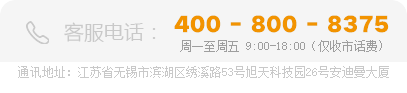

对应的本次项目共分为三个阶段,第一阶段管家岗位解构与重构;第二阶段管家分层课程体系梳理,第三阶段学习内容、评估工具的开发。流程如下图:

图2:管家重塑项目模型及方法论

03

项目第一阶段-管家岗位的解构与重构

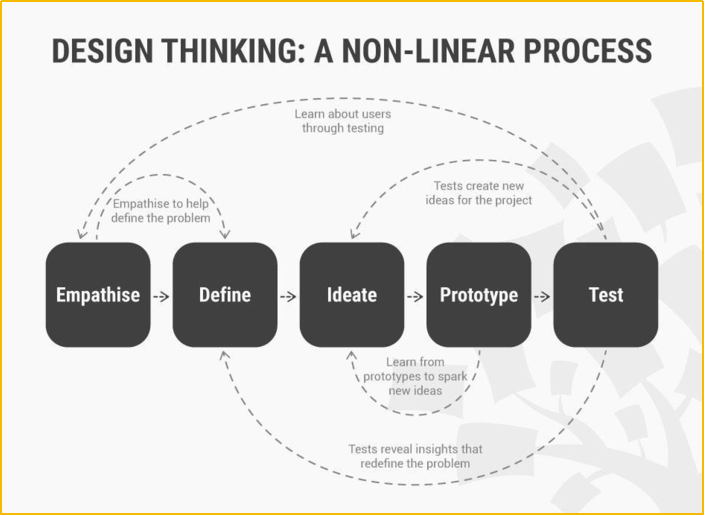

图3:管家岗位解构与重构

第一个阶段,我们共分为管家工作解构工作坊、客户需求洞察、同行异业对标、管家工作模型重构与验证四步。

第一步,1天1夜管家工作解构工作坊。

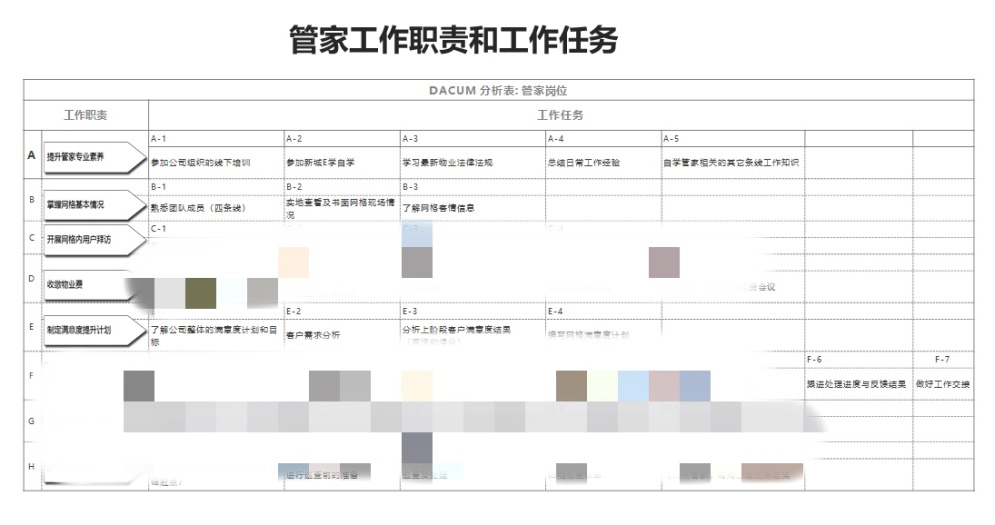

目的是对现行工作进行全面了解并做初步诊断。工作坊中我们运用DACUM工作任务分析技术,对工作任务、流程、步骤进行梳理,形成《管家工作任务分析1.0》文件。全面、系统化呈现当前管家的工作内容、范围、权责。

图4:敏捷工作任务分析部分成果样例

第二步,客户需求洞察。

客户需求洞察阶段,分别进行了1个月的线下小区走访、3天2晚的客户需求洞察工作坊和2周的线上全国用户调研。

线下典型小区走访环节,验证现有工作的有效性、完整性,形成对现有《管家工作优化建议1.0》文件;客户需求洞察工作坊环节,将客户邀请到工作坊中,通过设计思维工具故事版、HMW等方法挖掘客户深层需求,绘制客户《用户画像》、《用户体验地图》。对比客户需求与现有情况差距,确定《客户重点诉求清单》;线上全国客户调研环节,验证客户重点诉求清单的信效度,确保客户需求的真实性。

图5:客户需求洞察过程产出样例

第三步,同行异业对标。

一方面选取服务业标杆企业,如海底捞、迪士尼等,了解其在企业文化、员工选育、信息化建设、服务管理等方面的具体做法;另一方面根据客户重点诉求清单,了解同行标杆物业公司在其具体问题上的做法。最终产出《同行异业对标报告》。

图6:同行异业对标过程数据

以上三个环节,从内部视角客观认知现有工作,从客户视角了解实际需求,从外部同行、异业视角了解服务行业前沿优秀做法。为后面的管家工作重塑提供了明确思路和参考举措。

第四步,管家新工作模型的重构与验证。

重构思路:物业工作做什么,由用户需求和企业战略共同决定。用户需求决定物业需要做什么,企业战略决定物业重点做什么。明确了物业工作目的、内容后,再明确物业团队内部工作流程,管家、保安、保洁等的职责边界。

操作方法:以第一步骤梳理的《管家工作任务分析1.0》为基础。结合企业未来3-5年战略对物业的要求、《管家工作优化建议1.0》、《客户重点诉求清单》,《同行异业对标报告》,通过增减工作任务,明确关键因素对应关系等方式,最终确认管家工作内容。再通过DACUM梳理工作步骤、工作质量标准等对管家工作职责任务进行全面重塑,保证新管家工作可落地,最后通过情景模拟、调研等方式,验证操作的有效性。至此管家工作重构完毕。

TIPS:关于对标

在很多项目中接收到大家对于“对标如何操作”的疑惑,在这里一并回复。

1、对标对象,何时确定(WHEN)。在几个项目中我们曾遇到这样的问题,对标开始时,甲方企业非常迫切的想知道对标关键人背景、经历的情况。但实际情况是,项目刚开始启动阶段,实际上是不太能确定对标关键人的,项目启动阶段只能确定大概的行业和企业。在此项目中,是在完成敏捷工作任务分析、线下小区调研和项目关键人访谈,确定具体的对标点后,才最终确认对标关键人。这样,后面的对标操作才会高效、准确。

2、对标内容(WHAT)。第二个大家关心的问题是对标,对什么呢?以项目中,我们要了解其他物业公司,管家是如何工作的这一点来说,我们既要了解管家都做什么,还要了解为什么这样做,以及做具体工作的目的,总结而言是就是做这些工作的what、how、why。对标不能只是浮于表面操作,更重要的是底层本质、思路、套路。倘若我们对某项操作特别感兴趣,准备参考,也是要在了解其背后思路、缘由的基础上才可以,不然就可能会出现“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同”,水土不服的现象(后者说是器官移植现象)。

3、找谁对标(WHO)。要说对标最重要的,一个是问对问题,再一个就是选对人了。确定对标要点后,我们需要按照对标点反向倒退,确定关键对标人,关键人的选择一般2-4人即可,其中一定要访问做这件事最专业、经验丰富的人,以及能够站在管理或者更高专业维度去分析工作的人。在这个项目中,关于物业管家的日常工作,我们对标了一家房企物业公司的3位伙伴,前两位伙伴的信息合作一起,对标内容就已经很完善了,再加上另外一位伙伴的信息进行校验,就可以保证对标的全面和准确。其中,一人是在该企业从事5年的物业管家,他对工作的内容非常熟悉;另一位伙伴是这个企业曾经的管培生。对!你没有看错,是管培生。在与管家交流的过程中我们更多得到的是具体的事怎么做,如何操作描述的非常详细。但对于背后的逻辑、思考这位管家并没有太多输出,而是遇到这位管培生。管培生在入职时经历了半年的物业实习,对工作很了解,更重要的是还具备管理意识,能够很专业的为我们分享这些工作背后的逻辑和思考。最后我们又找到管家的上级项目经理对前面的信息进行概况和校验,该公司管家做什么的全景图就绘制完毕了。

04

第二阶段-管家分层课程体系梳理

图7:管家分层及分层课程体系

在第一阶段,我们确定了管家新的角色、职责。在后面的验证环节中通过对工作量的分析测量,发现管家角色的职责远超一个人的工作负荷。第二阶段我们先后进行管家分层和分层课程体系梳理。

管家分层环节,经过行业对标和工作测量,最终确定该管家分4个级别,管家助理、管家、大管家、项目经理。

管家助理负责协助管家处理日常工作,通过理论考试晋升为管家;管家独立负责一个项目的物业管理工作,在岗位上业绩优秀,可被选拔晋升为大管家;大管家因出色的协调、组织能力晋升为可以管理多个项目的项目经理。其中管家助理晋升为管家,考核显性能力,培训内容为物业基础法律法规、公司内容规定、各条线职责分工等;管家晋升为大管家以实际业绩表现为主,主要考核的是隐性能力(不能通过文字、图片等传播、转移,在具体情景下才显现的能力);大管家晋升为项目经理考核显性能力,主要学习其他条线专业知识和管理知识。总体以能力和贡献度对管家岗位进行了分层。

分层课程体系梳理环节。首先运用DPE工具,对管家整体工作任务进行了4个层级的任务、权责划分,配套完成各层级管家晋升通路、成长路径、各层级能力素质标准、岗位说明书、;在四个层级划分完毕后,我们就可以进行分层级的课程体系梳理了。标准的分层课程体系梳理是参考工作内容,将各层级对应工作的知识点全面、准确输出后,依据学习原理、工作任务逻辑等线索对知识体系进行重建。考虑到服务业的行业特性,此次的课程体系梳理,在标准操作的基础上结合了前期客户需求洞察产出的关键场景,将工作中的痛点直接列为场景化案例,同时针对各级管家职责,按照业务思维进行分类(如管家助理课程:角色认知类、业务精通类、客户满意等。大管家课程:多经类、物业投资类等)。

结合业务思维的课程体系不再是干巴巴、枯燥无味的,展示出课程与工作的关系,拉近了课程与学员的距离,提高了学员学习的兴趣。

05

第三阶段-学习内容、评估工具的开发

经过项目一、二阶段我们已经明确了各层级管家的工作任务和应该学习的课程主题,在项目进行到第三阶段,学习内容、评估工具开发时,正值国内疫情爆发,项目暂停数月给了我们更多思考。考虑到疫情可能会对我们培训工作产生长期影响,我们最终决定,开展4个层级管家结构化在岗带教工作坊,开发24门精品课程,以及开发管家CRT认证考题库。

图8:学习内容与评估工具开发

精品课程,内容方面用以传播信息、概念、原理、程序性知识等理论,保证应知;操作方面,24门课程在开发时,就考虑到线下转线上的需求,对部分内容,进行了颗粒度更细的分段设计,这样开发的课程,既可以以线下大课的形式开展,也可以录制成视频,以线上的方式学习。

考虑到物业管家服务行业的特殊性,单纯靠理论课程学习是无法满足提升客户体验的培训需求的,需要结合物业实际工作场景,进行岗位上的综合训练。通过结构化在岗带教工作坊,一方面开发员工学习手册,保证学习内容的完整准确;另一方面为在岗师傅赋能辅导技巧,保证在岗学习可落地。

在岗带教手册重点帮助学员将知识转化为行为习惯,保证学员应会;内容上既是工具书,对精品课程内容进行补充。也是在岗行动学习指南,学员可依照里面的操作指引,在师傅的指引下训练。师傅也可以根据配套表单辅导、监督学员行为变化。并且,此项目在管家工作职责重构环节,产出了数十个服务场景,物业人员的参考话术、操作指引、案例等。这些已经沉淀下来的优秀做法和客户体验全景图也被沉淀在结构化在岗带教手册中,用于学员日常学习参考。

在岗带教手册,既包含良构问题的常规解决流程,又提供了劣构问题的参考案例,为各级管家提供灵活多变的服务给予支持。

图9:结构化在岗带教工作坊现场

为使分层后的管家分级与薪酬、绩效管理兼容,实现员工能力、贡献与薪酬绩效对等,我们针对各个层级进行了CRT(Critercon-Referenced Test)标准参照型考题开发。考题包含理论与实操两类,用于各层级认证考试。

历时半年时间,项目顺利结项,后续企业组织的培训、认证也得到了企业内部多方称赞。客户反馈,我们是在一起重建了一个部门,整个项目对提升公司整体服务力起到了很大的作用。

疫情之下,越来越多的企业开始重视企业组织能力建设,疫情期间成为很多企业换挡、升级的成长期。当泰勒科学管理背景下诞生的学习技术遇见创新变革工具设计思维,培训不再只是从1到N!学习技术与敏捷迭代技术、创新技术等的结合会继续助力中国企业不断壮大。

提升中国企业的综合实力,提升中国人均效能的工作,需要每一位培训人的共同努力,中国加油!